AK: Leider noch immer nicht, obwohl im Laufe der Jahrzehnte diverse Leute damit herumgebastelt haben. Dazu muss aber klargestellt werden, dass ihnen auch nicht viel anderes übrig blieb, da es sich um eine Großtechnologie handelt. Natürlich kann man eine solche auch in kleinem Maßstab untersuchen – aber das nutzt keinen Deut, wenn nichts protokolliert und dokumentiert wird, was leider nie geschehen ist. Obwohl ich über Jahrzehnte hinweg Hunderte Versuche unternommen habe, die akademische Wissenschaft zu motivieren, das Konzept ernsthaft zu prüfen, scheiterte ich. Meistens aufgrund der Aussage, dass ein derartiges Konzept den thermodynamischen Gesetzen widerspricht – als ob es dafür einen Beleg gäbe! Tatsache ist jedoch, dass es mehrere natürliche Kreisläufe gibt, die sich „anti-entropisch“ verhalten – nicht zuletzt unsere eigenen Körper.

1977 erhielt Ilya Prigogine den Chemie-Nobelpreis für seine Arbeiten über dissipative Strukturen, also selbst organisierende, dynamische, geordnete Strukturen in nicht linearen Systemen fern dem thermodynamischen Gleichgewicht. Die Bedingungen dafür sind ein „ununterbrochener Durchfluss von Materie und Energie durch das System“. Aber dass sich ein solches Verhalten in einem profanen, sich drehenden Stahlzylinder zeigen soll, daran wollte oder durfte niemand glauben. Was sich bis heute leider nicht geändert zu haben scheint.

DW: Falls sich ein Leser bemüßigt fühlt, mit dem Konzept zu experimentieren – wohin würden Sie ihn verweisen? Gibt es Forscher, die eine funktionierende Maschine entwickelt haben? Konstruktionspläne? Foren? Auf Youtube habe ich zum Beispiel Videos von Volker Scheffler gefunden, aber sein Konzept sah nicht wie das hier geschilderte aus …

AK: Wie schon gesagt, haben mehrere Personen ihre jeweilige Vorstellung von diesem synergetischen Modell umgesetzt. Die meisten, die sich diesbezüglich mit mir in Verbindung gesetzt haben, bestehen darauf, anonym zu bleiben, warum auch immer. Was ich natürlich respektiere. Einige nannten ihre Konstruktionen dann auch „Messias-Maschine“, aber das finde ich nicht richtig. Denn niemand hat sich an die ursprünglichen Spezifikationen gehalten. Die einzigen übrigens, die Daruish al-Khoos genannt hat, waren: „So groß wie möglich, so schwer wie möglich, so langsam wie möglich drehen – und nicht vergessen, Bremsen einzubauen.“

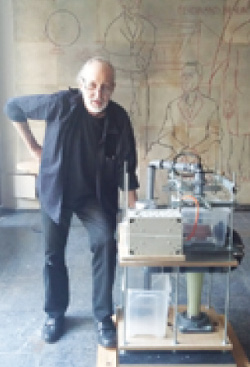

Für eine Privatperson ist es aber kaum möglich, einen vielleicht 20 Meter durchmessenden Stahlzylinder auf eine 50 Tonnen schwere, kugelgelagerte Schwungscheibe zu stellen und in Drehung zu versetzen. Das ist die Dimension der Großindustrie. Die mir bekannten kleinen Modelle, wie das von Herrn Scheffler, sind häufig mit hoher Kompetenz und viel Liebe gebaut worden, liefern aber nicht die Daten, die für Rückschlüsse auf die energetischen Kreisläufe benötigt werden, da sie – wie gesagt – nicht den eigentlichen Spezifikationen entsprechen und auch nicht mit den erforderlichen Sensoren ausgestattet sind. Herr Scheffler hat mir seine Maschine übrigens geschenkt, sie befindet sich derzeit im Forschungszentrum des DVR in Kolberg, falls sich jemand näher damit beschäftigen möchte.

Achmed mit der Scheffler-Maschine

DW: Lassen Sie uns an dieser Stelle über die greifbareren Technologien aus Ihrem „Buch der Synergie“ sprechen. Dazu zunächst die Frage: Sind Sie nur ein Archivar, ein leidenschaftlicher Sammler – oder haben Sie die Technologien auch selbst in Augenschein genommen?

AK: Ich betrachte mich als Chronist der erneuerbaren Energie. Denn als ich begann, mich damit zu beschäftigen, gab es so gut wie keine Informationen – obwohl Wind und Sonne schon viele Hundert Jahre auch technologisch im Einsatz waren (Segelschiffe, Wind- und Wassermühlen usw.). Eigene praktische Erfahrungen habe ich mit der Solarthermie, da ich Ende der 1970er in Damaskus mit einem kleinen, aber feinen Team eine der ersten Solarmanufakturen gründete.3 Daneben befassten wir uns auch noch mit Solarkochern sowie mit einem neuen Rotorblatt für kleine Windkraftanlagen.

DW: Sie haben selbst geforscht? Das würde mich näher interessieren. Was war das Ziel dieser Entwicklung? Wie weit sind Sie gekommen und was ist aus dem Projekt geworden?

AK: Nun, unsere Solarmanufaktur war zehn Jahre lang tätig, und einige der damals errichteten Anlagen laufen auch heute noch. Bei dem Rotorblatt, dessen Erfindung auf einen irakischen Studenten zurückgeht, erreichte ich ein Europa-Patent und stand kurz davor, in Berlin ein Unternehmen zu gründen, um die Entwicklung produktreif zu machen und zu vermarkten. Die technischen Details finden sich natürlich unter „Windenergie“ in Teil C.4 Leider wurde das Projekt kurz vor der Unterzeichnung durch das Bundesforschungsministerium gekippt, nachdem mir anfänglich Unterstützung und Förderung zugesagt wurde. Warum, das habe ich bis heute nicht herausgefunden. Irgendjemandem schien dieser Ansatz nicht in den Kram zu passen.

DW: Was war denn so speziell daran?

AK: Nun, ein Rotorblatt bildet eine Schnittstellentechnologie. In diesem Fall zwischen einer laminaren Strömung (Wasser, Wind) und der Rotation, wie wir sie für Generator/Motor-Systeme benötigen – und umgekehrt. Der Ventilator bewegt Luft, genau wie der Turbinenkranz eines Flugzeugtriebwerks, während das Rotorblatt einer Windkraftturbine oder die Wasserturbine die Strömungsenergie in Rotation umwandelt.

Rotoren

Darrieus Rotor

Eine signifikante Verbesserung einer solchen Schnittstellentechnologie bedeutet, dass letztlich der gesamte Bestand ausgetauscht werden wird, was meist mehr als eine Generation dauert. Als Beispiel führe ich gerne John Boyd Dunlop an, der 1888 das erste Patent für den Fahrradluftreifen anmeldete. Inzwischen gibt es im normalen Straßenverkehr so gut wie kein Fahrzeug mit Holzrädern mehr, ein paar Hochzeits- und Bierkutschen ausgenommen.

Das neue Rotorblatt – nicht meine Erfindung, ich war nur der Patentinhaber – hat mehrere wesentliche Vorteile, nicht zuletzt zwei Blattwurzeln, was seine Stabilität extrem verstärkt. Der entstehende Schlitz fungiert zudem wie ein eingebauter Turbo, der die durchströmende Luft beschleunigt (Venturi-Effekt). Außerdem ist die neue Technologie einfacher, schneller und materialsparender herzustellen als vergleichbare andere.

Als sich bei Windkanalversuchen herausstellte, dass die Implementierung des Schlitzes in der einfachen flächigen Form eines Rotorblattes eine Wirkungsgradsteigerung von 30 Prozent brachte – und bald darauf bei einer 2-D-Simulation am Hermann-Föttinger-Institut der TU Berlin ein Potenzial von sogar 45 Prozent festgestellt wurde, gab es tatsächlich Wissenschaftler, die sich weigerten mit mir zu reden, da meine „Zahlen zu hoch“ seien!

Versuchsrotor am OSZ

Rotorblatt mit Schlitz

DW: Um das noch einmal klarzustellen: Wir reden hier von einer funktionierenden Technologie, die sämtliche Windkraftanlagen effizienter machen würde? Was ist mit dem Patent? Steht es für Interessierte zum Verkauf? Ich meine: Ist die Industrie nicht an einem höheren Wirkungsgrad interessiert oder wie?

Eine Begegnung mit der „Messias-Maschine“ und ihrem Erfinder katapultierte Achmed Khammas 1975 auf einen Pfad, den er nicht mehr verlassen hat. Bis heute trägt er im „Buch der Synergie“ ein Konvolut an Technologien zusammen, die uns in ein neues, nachhaltiges und naturnahes Energiezeitalter bringen könnten. Ein ausführlicher Dialog über seltsame und weniger seltsame Maschinen, Heureka-Momente und die Frage, warum wir immer noch nicht dort sind, wo wir eigentlich längst sein sollten.

Eine Begegnung mit der „Messias-Maschine“ und ihrem Erfinder katapultierte Achmed Khammas 1975 auf einen Pfad, den er nicht mehr verlassen hat. Bis heute trägt er im „Buch der Synergie“ ein Konvolut an Technologien zusammen, die uns in ein neues, nachhaltiges und naturnahes Energiezeitalter bringen könnten. Ein ausführlicher Dialog über seltsame und weniger seltsame Maschinen, Heureka-Momente und die Frage, warum wir immer noch nicht dort sind, wo wir eigentlich längst sein sollten. Daniel Wagner ist Herausgeber und Chefredakteur des deutschen NEXUS-Magazins. Wenn er nicht gerade damit beschäftigt ist, fremde Texte zu bewerten und den bürokratischen Apparat zu füttern, greift er selbst zur Feder. Seine Interessen flattern am Horizont.

Daniel Wagner ist Herausgeber und Chefredakteur des deutschen NEXUS-Magazins. Wenn er nicht gerade damit beschäftigt ist, fremde Texte zu bewerten und den bürokratischen Apparat zu füttern, greift er selbst zur Feder. Seine Interessen flattern am Horizont.

Kommentar schreiben