Daniel Wagner: Herr Khammas, Sie haben in Ihrem „Buch der Synergie“ in mittlerweile 45 Jahren stapelweise Technologien dokumentiert und zusammengetragen, die die Welt hier und jetzt zu einem besseren, nachhaltigeren bzw. emissionsfreien Ort machen könnten. In Zeiten, in denen der Planet nach solchen Lösungen geradezu giert, fragt man sich: Sind das alles nur Luftnummern, oder will das einfach niemand wahrnehmen?

Achmed Khammas: Das Buch ist als Online-Veröffentlichung erst seit 2007 im Netz – doch mit der Materialsammlung habe ich tatsächlich schon Ende der 1960er begonnen. Die erste schriftliche Version habe ich ab 1975 verfasst. Die Inhalte sind mitnichten Luftnummern. Stattdessen biete ich eine umfassende Chronologie, die sich teilweise Jahrtausende in die Vergangenheit erstreckt. Unter den zeitgenössischen Technologien befinden sich natürlich viele, die sich nicht leicht umsetzen lassen oder fragwürdig sind, so wie es in allen Technologiebereichen der Fall ist – doch mir ging es unter anderem darum, zu einer Gesamtübersicht der Möglichkeiten im Bereich erneuerbare Energie zu gelangen.

Achmed Khammas (r.) mit einem Kollegen, 1976

Wer Spezialist werden will, konzentriert sich auf eine bestimmte Technologielinie. Die meisten Menschen wünschen sich aber einen Überblick, der möglichst alle Aspekte einer Sache umfasst, ohne dabei zu sehr in die Tiefe zu gehen. Die wenigsten wollen ellenlange Formeln und Berechnungen lesen.

DW: Auf der Website heißt es, ihr Buch umfasse rund 6.000 Seiten. Das war 2013. Wie viele sind es heute? Und kann den Umfang und den Inhalt dieses „Buchs“ überhaupt noch jemand erfassen? Vielleicht können Sie ja eine kleine Anleitung geben, wie man Ihr Mammutwerk am besten in die Hände nimmt.

AK: Inzwischen sind es etwa 10.000 Seiten. Der Umfang lässt sich aber leichter erfassen als der eines Lexikons (mein alter Brockhaus hat mindestens doppelt so viele Seiten), denn alles ist kontextbezogen zeitlich und räumlich geordnet. Außerdem kann man das gesamte „Buch der Synergie“ wie ein reales Buch von der ersten bis zur letzten Seite durchblättern. Daneben können Sie aber auch anhand der verlinkten Sitemap navigieren – oder anhand der ebenfalls komplett verlinkten Inhaltsverzeichnisse. Besonders bei Teil C, in dem ich sämtliche Systeme darstelle, die heute unter dem Begriff erneuerbare Energien zusammengefasst werden, empfehle ich ein Durchscrollen des Verzeichnisses gleich zu Anfang, um einen Eindruck von Aufbau, Umfang und Inhalt zu bekommen.

Insgesamt ist das „Buch der Synergie“ aus fünf Teilen aufgebaut. Von hinten angefangen findet sich in Teil E eine Mischung aus Biografie, Thriller und Dokumentation – eben alles, was mich zu diesem Werk hingeführt hat. Davor findet sich im Teil D die Beschreibung eines bislang noch nicht verifizierten Energiesystems, das mir selbst das Liebste ist – weil es mir dermaßen viel ideelle Kraft geliefert hat, dass ich seit Jahrzehnten unermüdlich an dem Kompendium arbeiten kann. Also so etwas wie ein psychisches Perpetuum mobile, das von meiner Fantasie und Neugier gespeist wird. Ist das irgendwie nachvollziehbar?

Khammas' Artikel von 1979

In Teil C findet sich die schon angesprochene Chronologie aller erneuerbaren Energietechnologien – weshalb dies auch der umfangreichste Teil ist –, während ich im Teil B einen kurzen Einblick in meinen konzeptionellen Werkzeugkoffer gewähre. Teil A beschreibt die Problematik der Brennstoffnutzung, die inzwischen wohl Allgemeinwissen darstellt.

DW: An den handfesten Technologien bin ich natürlich interessiert, und wir werden gleich darauf zurückkommen. Bleiben wir aber zunächst noch etwas bei Ihrer Motivation. Könnten Sie für unsere Leser noch einmal den Moment schildern, der Sie auf den Weg brachte? Die Geschichte scheint ja auch stark mit Ihrem persönlichen Perpetuum mobile zu tun zu haben, oder?

AK: Ja, das stimmt. Allerdings habe ich schon als Jugendlicher in den 1960ern begonnen, wissenschaftliche Informationen zu archivieren, die damals hauptsächlich aus der wöchentlich erscheinenden Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure stammten, denVDI Nachrichten, die meine Eltern als Mitglieder nach Damaskus geschickt bekamen. Damit bestückte ich – natürlich übersetzt – auch die selbst initiierte Wandzeitung unserer Oberschule, der ersten in Syrien überhaupt. Mein Fokus lag damals allerdings mehr bei der Luft- und Raumfahrt, denn das wollte ich später studieren.

Nach dem Abitur 1970 machte ich ein entsprechendes Praktikum bei MBB in Hamburg-Finkenwerder und kam dann wieder in meine Geburtsstadt Berlin zurück, um an die TU zu gehen. Dort landete ich auch, allerdings nicht als Student (mein syrisches Abi wurde nicht anerkannt), sondern als jahrelanger freier wissenschaftlicher Mitarbeiter am Brennpunkt Systemtechnik, an der Technologietransfer-Stelle der Uni und an ähnlichen Institutionen. Von dort stammt auch das systemtechnische Rüstzeug, mit dem ich seither arbeite.

Gleichzeitig kam ich mit vielen neuen Ideen in Berührung, wie dem Umweltschutz und den Alternativenergien, wie sie damals genannt wurden. Das wurde sehr schnell zu meinem neuen Schwerpunkt, weil mir klar war, dass die Form der Energieversorgung der Dreh- und Angelpunkt vieler Probleme ist: in der Umwelt, der Wirtschaft und letztlich der Gesellschaft – denken Sie nur an die Ölkriege.

Die Informationslage war allerdings dürftig, weshalb ich ein weiteres Mal mit dem Aufbau eines eigenen Datenbestandes begann. Als ich dann 1975 die Bekanntschaft mit der „Messias-Maschine“ machte, fielen die Puzzlesteine an ihre Plätze – und ich wusste, was ich zu tun habe.

DW: Die Story habe ich auf Ihrer Website gelesen.1 Das war ja sozusagen Ihr Heureka-Moment, oder? Allerdings ging es im Text auch ordentlich philosophisch zu, sodass ich am Ende nicht so recht wusste: Haben Sie die Maschine auch laufen sehen? Oder war das ein rein geistiges Konstrukt, das Sie seither in Ihrer Arbeit antreibt? Und auch wenn Sie es schon hundertmal geäußert haben – beschreiben Sie doch für unsere Leser noch einmal das Wirkprinzip … womöglich hat der ein oder andere auch seinen Heureka-Moment.

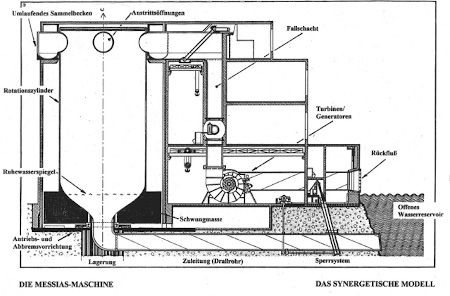

AK: Ja, das kann man getrost als Heureka-Moment beschreiben. Was die nichttechnischen Aspekte anbelangt, so habe ich in meiner Darstellung sorgfältig darauf geachtet, diese von den technischen zu trennen – genau deshalb gibt es ja die Teile D und E. Was die Maschine selbst betrifft, so gab es in Syrien mehrere eimergroße Funktionsmodelle, bei denen man sehen konnte, wie das Wasser durch den zentralen Zufluss am unteren Ende hineinströmt und – sobald das Modell manuell in Rotation versetzt wurde – hochsteigt, bis es über den oberen Rand herausspritzt. Damit ist auch schon die ganze Funktion beschrieben, einfacher geht es wohl kaum.

DW: Hmm. Für mich als Außenstehenden ist das noch nicht einleuchtend. Die Funktionsmodelle hat man einmal in Drehung versetzt, und dann liefen die endlos weiter? Das klingt ja fast zu schlicht um wahr zu sein. Und wenn die Rotation mit externer Kraft bewältigt werden muss, stehen wir ja vor dem alten Problem: Wo soll die zusätzliche Energie herkommen?

AK: Da haben Sie mich missverstanden. Selbstverständlich liefen die Modelle nicht endlos weiter, sondern blieben nach einigen Minuten stehen. Etwas anderes hatte aber auch niemand erwartet. Es ging zunächst nur darum zu zeigen, wie das Wasser nach oben fließt und wie es unten durch nachfließendes Wasser ersetzt wird, sodass die Gesamtmenge der innen mitdrehenden hohlen Wassersäule konstant bleibt, unabhängig vom Durchsatz. Die behauptete Selbsterhaltung, die nur eine von uns aufzubringende Startenergie erfordert, ist erst mit Erreichen eines bestimmten Schwellenwertes zu erwarten, dessen Dimension bislang aber niemand vorhersagen kann, da ja noch keine ernsthafte physikalische Analyse des Systems unternommen wurde.

Ein einfaches Beispiel mag das verdeutlichen: Wenn Sie einen Kieselstein von einer Bergkuppe werfen, wird gar nichts passieren. Ist der Stein kopfgroß, wird es schon schwieriger, die Folgen vorherzusagen. Sollte sich jedoch ein Fels von der Größe eines Kleinwagens lösen, ist es nahezu sicher, dass damit eine Lawine losgetreten wird.

Einen Selbsterhalt bzw. eine Selbstverstärkung sehen wir auch – ebenfalls als nach oben gerichteter Wirbel – bei Tornados oder den noch viel größeren Hurrikans. Diese werden durch Winde, Druckunterschiede, Sonneneinstrahlung und Ähnliches „gestartet“ und verstärken sich dann selbst, indem sie immer wieder neue Luft ansaugen. Damit erreichen sie ein Gleichgewicht auf neuem Niveau, wachsen aber nicht endlos weiter.

Die einzig sinnvolle Frage ist somit tatsächlich: Wo kommt die Energie dieser Selbsterhaltung her? Im Teil D beziehungsweise in meinem Artikel „Der Messias mit der sanften Technik“ 2 verweise ich darauf, dass die Speiseenergie, die bei Hurrikans die Selbsterhaltung sichert, diethermische Energie der angesaugten Luft ist. Deshalb kommt es im Umfeld, ja sogar in tropischen Gebieten, häufig zu Hagelstürmen, was beweist, dass aus höher gelegenen Luftschichten Unmengen an Wärme abgezogen unddirekt in mechanische Rotationsenergie umgewandelt wurden. Deshalb denke ich, dass es bei der Messias-Maschine ganz ähnlich sein wird. Es ist die Wärme des Oberflächenwassers, das in den Rotationszylinder hineinfließt, die diesen weiter antreibt. Dabei müsste sich das Wasser leicht abkühlen – und nicht durch Reibung erwärmen.

Grafik der Messias-Maschine

DW: Aber ich habe Sie da schon richtig verstanden: Wissenschaftlich überprüft wurde die Maschine und das Konzept nicht?

Eine Begegnung mit der „Messias-Maschine“ und ihrem Erfinder katapultierte Achmed Khammas 1975 auf einen Pfad, den er nicht mehr verlassen hat. Bis heute trägt er im „Buch der Synergie“ ein Konvolut an Technologien zusammen, die uns in ein neues, nachhaltiges und naturnahes Energiezeitalter bringen könnten. Ein ausführlicher Dialog über seltsame und weniger seltsame Maschinen, Heureka-Momente und die Frage, warum wir immer noch nicht dort sind, wo wir eigentlich längst sein sollten.

Eine Begegnung mit der „Messias-Maschine“ und ihrem Erfinder katapultierte Achmed Khammas 1975 auf einen Pfad, den er nicht mehr verlassen hat. Bis heute trägt er im „Buch der Synergie“ ein Konvolut an Technologien zusammen, die uns in ein neues, nachhaltiges und naturnahes Energiezeitalter bringen könnten. Ein ausführlicher Dialog über seltsame und weniger seltsame Maschinen, Heureka-Momente und die Frage, warum wir immer noch nicht dort sind, wo wir eigentlich längst sein sollten. Daniel Wagner ist Herausgeber und Chefredakteur des deutschen NEXUS-Magazins. Wenn er nicht gerade damit beschäftigt ist, fremde Texte zu bewerten und den bürokratischen Apparat zu füttern, greift er selbst zur Feder. Seine Interessen flattern am Horizont.

Daniel Wagner ist Herausgeber und Chefredakteur des deutschen NEXUS-Magazins. Wenn er nicht gerade damit beschäftigt ist, fremde Texte zu bewerten und den bürokratischen Apparat zu füttern, greift er selbst zur Feder. Seine Interessen flattern am Horizont.

Kommentar schreiben